En France, le débat sur l’accès aux soins continue d’accroître son importance à l’heure où la pandémie de Covid-19 a souligné les fragilités des systèmes de santé à l’échelle mondiale. La France, pourtant reconnue pour son système de couverture sociale étendu, voit encore des populations marginalisées, notamment les étrangers en situation irrégulière, confrontées à des obstacles majeurs pour accéder aux soins. Alors que la Sécurité sociale fête ses 80 ans, son principe fondateur d’universalité est mis à rude épreuve face aux inégalités persistantes. Entre difficultés administratives, insuffisances de dispositifs comme l’Aide médicale d’État (AME), et obstacles économiques, l’accès universel aux services médicaux reste un chantier incontournable pour la justice sociale et la santé publique. À travers le prisme des différentes initiatives – qu’elles soient portées par Médecins Sans Frontières, La Croix-Rouge française ou encore UNICEF France – une nouvelle dynamique émerge, cherchant à concilier contraintes budgétaires, innovations médicales et impératifs éthiques. Ce défi n’est pas uniquement médical, mais aussi politique et sociétal, avec pour enjeu fondamental une meilleure protection sanitaire pour tous sur le territoire français.

Les enjeux de la couverture sanitaire universelle : garantir un accès équitable aux soins médicaux

La notion de couverture sanitaire universelle (CSU) est aujourd’hui au cœur des politiques de santé publique. Elle se définit par la capacité de chacun à bénéficier des soins médicaux nécessaires, sans contrainte financière ni d’accès. Pour mieux comprendre les défis que représente cette ambition, il est essentiel d’en analyser les fondements, les vicissitudes et les disparités existantes.

La CSU promeut une vision égalitaire, où le droit à la santé ne dépend ni du statut social, ni de la régularité administrative, ni des revenus des individus. En France, l’Assurance Maladie constitue la pierre angulaire de cette politique depuis 1945, visant à protéger la population des coûts de santé. Cependant, des exceptions notables subsistent, notamment en matière d’accès pour les étrangers en situation irrégulière. Depuis la loi Pasqua de 1993, ceux-ci ont été exclus de l’Assurance Maladie, devant se tourner vers l’Aide médicale d’État (AME), un dispositif plus strict et limité.

La complexité des démarches pour obtenir l’AME, les conditions de résidence d’au moins trois mois, et les plafonds de ressources stricts rendent son accès difficile. Par exemple, une étude menée en 2019 montre que près de la moitié des personnes éligibles à l’AME n’y ont pas recours, faute d’information ou d’accompagnement adéquat. Ce phénomène illustre le décalage entre la promesse d’universalité et la réalité d’une couverture fragmentée.

- La disparité des statuts administratifs crée une inégalité de traitement face aux besoins médicaux.

- L’absence d’accès complet aux dispositifs de prévention et aux soins spécialisés accentue les risques pour les populations vulnérables.

- Les professionnels de santé sont parfois réticents à traiter ces patients en raison des contraintes administratives ou de préjugés.

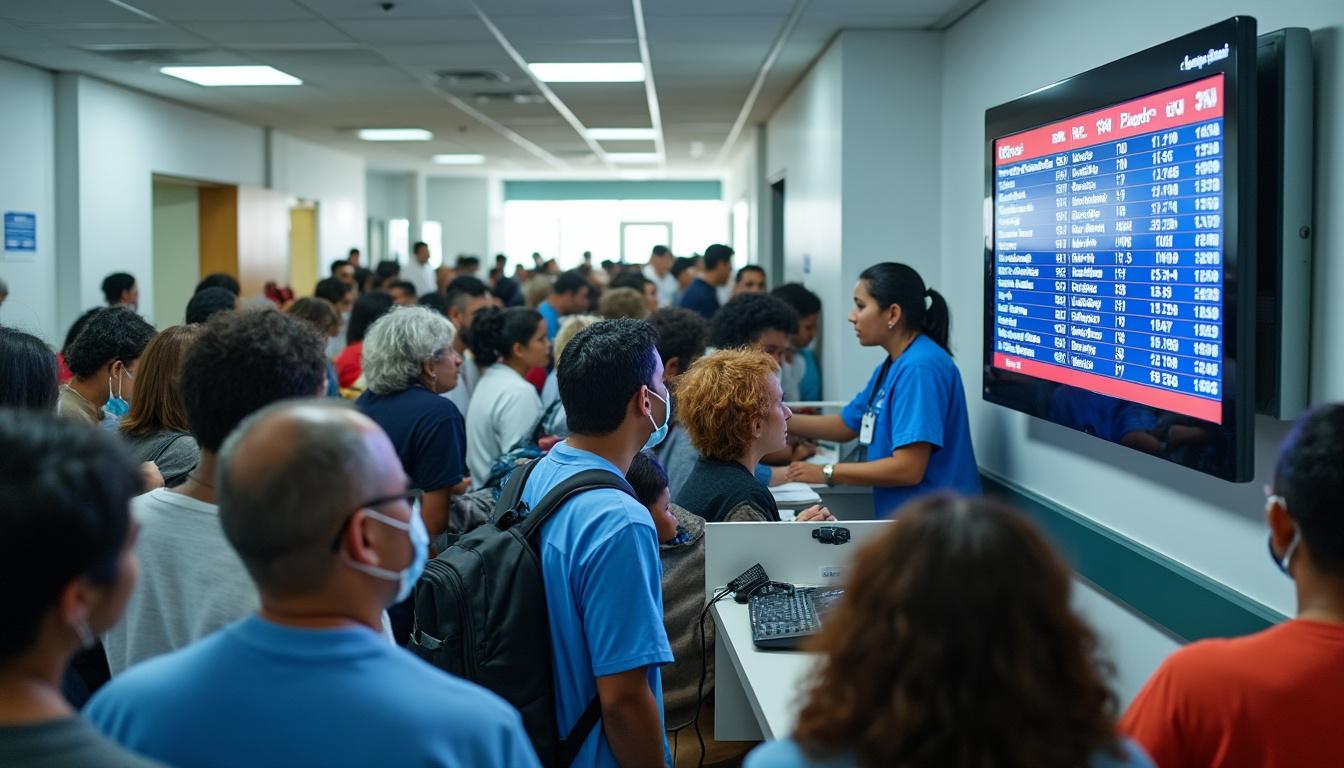

L’impact de ces inégalités se mesure aussi selon les régions et les territoires. Alors que certains secteurs de l’Hôpital public, comme les Hôpitaux de Paris (AP-HP), multiplient les initiatives d’accueil et de prise en charge, des zones rurales ou urbaines défavorisées reste à la traîne en termes de services accessibles. Les enjeux économiques et logistiques, la pénurie de praticiens, ainsi que le maintien d’une logique gestionnaire dans les établissements publics compliquent cet accès aux soins.

| Public | Système d’accès | Conditions principales | Limites |

|---|---|---|---|

| Citoyens français et étrangers en situation régulière | Assurance Maladie | Affiliation automatique avec les cotisations sociales | Coûts des mutuelles complémentaires parfois élevés |

| Étrangers en situation irrégulière | Aide médicale d’État (AME) | Conditions de ressources et résidence, démarches spécifiques | Couverture partielle, démarches administratives lourdes |

Cette disparité fragilise globalement la santé publique, affectant la prévention des maladies, l’accompagnement chronique et la prise en charge médicale globale, autant d’éléments fondamentaux pour une société équitable et solidaire.

Les obstacles réels à l’accès aux soins pour les populations précaires et marginalisées

Le parcours thérapeutique des patients en situation de précarité illustre à quel point l’accès aux soins est conditionné par des facteurs multiples : ressources financières, statut légal, disponibilité des dispositifs de santé et acceptation sociale.

L’accès à l’AME demeure un exemple frappant de ces difficultés. Si cette aide envisage de garantir un filet de sécurité minimale, ses critères restrictifs conduisent à des situations où des personnes en grande détresse restent sans prise en charge. En outre, le plafond restrictif du panier de soins, notamment pour les prothèses dentaires, lunettes ou soins dentaires préventifs, limite les bénéfices concrets pour les bénéficiaires. Ces derniers n’ont pas non plus accès aux innovations thérapeutiques telles que les essais cliniques ou les cliniques privées.

Par ailleurs, une étude récente du Défenseur des droits indique que les bénéficiaires de l’AME ont entre 14 et 36 % de chances en moins d’obtenir un rendez-vous chez un médecin généraliste, par rapport aux assurés sociaux classiques. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène :

- Absence de carte vitale, générant une charge administrative supplémentaire pour les professionnels.

- Interdiction pour les médecins de pratiquer des dépassements d’honoraires pour ces patients, souvent difficilement compensables.

- Réticence éthique ou politique de certains praticiens à prendre en charge des personnes en situation irrégulière.

Face à ces difficultés, plusieurs associations comme Médecins Sans Frontières, La Croix-Rouge française ou Emmaüs Solidarité interviennent pour accompagner, informer et faciliter l’accès aux soins. Ces acteurs de la solidarité jouent un rôle crucial, que ce soit dans la prise en charge médicale directe ou dans la défense des droits des plus démunis.

| Association/Organisation | Actions principales | Population cible | Impact en 2025 |

|---|---|---|---|

| Médecins Sans Frontières | Interventions d’urgence, soins gratuits, plaidoyer | Personnes exclues du système classique | Renforcement des dispositifs de soin de proximité |

| La Croix-Rouge française | Soutien logistique, orientation, formation des bénévoles | Défavorisés, migrants, sans-abri | Mise en place d’actions ciblées dans plusieurs régions |

| Emmaüs Solidarité | Hébergement, accueil, accompagnement sanitaire | Personnes sans domicile fixe | Collaboration renforcée avec Centres d’Accueil et de soins |

Le rôle de la prévention, notamment dans la santé publique, est également un levier crucial. Solidarité Santé et Santé publique France développent des programmes de sensibilisation et de dépistage, indispensables pour limiter l’aggravation des troubles médicaux dans ces populations vulnérables.

Initiatives et politiques publiques en faveur de l’accès universel aux services médicaux

Le défi d’assurer une couverture sanitaire universelle a incité les pouvoirs publics à concevoir des dispositifs et réformes adaptées. Depuis les années 2000, de nombreuses mesures visent à réduire les angles morts du système et à renforcer la cohésion sociale autour de la santé.

La construction d’un système de santé inclusif repose notamment sur :

- L’amélioration des dispositifs administratifs pour faciliter l’accès aux droits.

- Le déploiement d’équipes mobiles et de centres d’accueil spécialisés (CASO), souvent en partenariat avec Médecins du Monde et le Secours populaire français.

- Le soutien à la formation des professionnels de santé à la prise en charge interculturelle et à la lutte contre les discriminations.

En 2025, le rapport de l’Observatoire de l’accès aux droits et aux soins souligne une amélioration significative grâce à ces mesures, mais rappelle que le chemin est encore long pour atteindre l’universalité réelle. Ce rapport met l’accent sur la nécessité de rendre l’accès plus inclusif, notamment en :

- Agissant contre la multiplication des refus de consultation dans certains cabinets médicaux.

- Renforçant la prise en charge en santé mentale des populations précaires.

- Garantissant la couverture des soins innovants coûteux via des mécanismes de solidarité financière.

Ces actions impliquent une coordination étroite entre acteurs publics, collectivités territoriales et associations, appuyée par l’analyse des données institutionnelles comme celles produites par l’Assurance Maladie et UNICEF France. Ces dernières permettent d’identifier les zones à risque et d’adapter les politiques sanitaires en conséquence.

Les innovations technologiques et leur impact sur l’accès aux soins universels

Les progrès technologiques modifient profondément le paysage médical et l’accès aux soins. En 2025, les outils numériques, la télémédecine et les systèmes d’information intégrés deviennent des leviers incontournables pour élargir la couverture sanitaire universelle.

La télémédecine, par exemple, permet de pallier les déserts médicaux, notamment dans les régions éloignées ou défavorisées. Elle offre également un moyen d’accéder plus rapidement à des spécialistes sans se déplacer, ce qui est particulièrement précieux pour les personnes en situation précaire ou isolées.

Ces innovations s’accompagnent toutefois de défis spécifiques :

- L’accès numérique limité pour certains publics fragiles, maîtrisant peu les outils informatiques.

- La nécessité d’assurer la confidentialité et la sécurité des données médicales.

- Le besoin d’intégrer ces technologies dans le cadre légal et réglementaire existant.

Des acteurs tels que la Fondation Abbé Pierre ou le Secours populaire français participent à des projets de médiation numérique pour accompagner les populations dans l’utilisation de ces outils innovants. Par ailleurs, la collaboration entre tech et santé publique ouvre la voie à des applications permettant de mieux suivre les parcours de soins et de prévenir les ruptures dans la prise en charge.

| Technologie | Bénéfices | Défis | Intervenants clés |

|---|---|---|---|

| Télémédecine | Accès rapide aux soins, réduction des déplacements | Inégalités numériques, confidentialité | Hôpitaux de Paris (AP-HP), Solidarité Santé |

| Dossiers médicaux numériques partagés | Meilleure coordination et suivi du patient | Sécurité des données, acceptation des usagers | Assurance Maladie, Santé publique France |

Cette évolution technologique, si elle est bien encadrée, pourrait constituer un levier puissant pour rapprocher le droit à la santé de sa mise en œuvre concrète, notamment pour les plus vulnérables.

Solidarité et mobilisation citoyenne : acteurs indispensables d’un accès universel aux soins

Au-delà des institutions, la mobilisation des citoyens et des associations constitue un moteur vibrant pour la progression vers un accès équitable aux soins. L’engagement de groupes comme Médecins Sans Frontières, La Croix-Rouge française, le Secours populaire français ou encore les acteurs locaux d’Emmaüs Solidarité incarne cette solidarité active sur le terrain.

Ces organisations développent des actions concrètes :

- Organisation de campagnes d’information et de sensibilisation sur les droits et les services accessibles.

- Mise en place de centres d’accueil et d’orientation pour faciliter les démarches administratives.

- Soutien médical et logistique d’urgence, notamment auprès des populations migrantes et sans domicile fixe.

Par exemple, chaque année, ces associations coorganisent des journées de dépistage gratuit, des consultations mobiles et des distributions de médicaments essentiels. Elles travaillent également en partenariat avec les institutions pour influer sur les politiques publiques et veiller au respect des droits fondamentaux.

La Fondation Abbé Pierre joue un rôle clé dans la lutte contre la précarité sanitaire liée au logement, soulignant l’importance de considérer la santé dans sa dimension globale. Quant à UNICEF France, elle promeut l’accès aux soins pédiatriques et à la vaccination des enfants dans les zones défavorisées du territoire.

| Organisation | Champ d’action | Exemple d’initiative | Résultat en 2025 |

|---|---|---|---|

| Médecins Sans Frontières | Soins d’urgence, défense des droits | Cliniques mobiles en zones urbaines défavorisées | Amélioration de l’accès aux soins pour 20 000 personnes |

| La Croix-Rouge française | Aide humanitaire, formation | Centres de premiers secours et accompagnement social | Augmentation du nombre de bénéficiaires de 15 % |

| Secours populaire français | Soutien alimentaire et sanitaire | Distribution coordonnée de remèdes et matériel médical | Diminution de 10 % des urgences médicales liées à la précarité |

Cette synergie associative et citoyenne constitue un interlocuteur de poids dans les débats publics, garant d’une vigilance permanente face aux risques d’exclusion et d’inégalité.

Questions fréquentes sur l’accès universel aux soins en France

- Quels sont les critères pour bénéficier de l’Aide médicale d’État (AME) ?

Pour bénéficier de l’AME, il faut être étranger en situation irrégulière, résider en France depuis au moins trois mois et ne pas dépasser certains plafonds de ressources. Les démarches sont spécifiques et nécessitent souvent un accompagnement. - Comment les associations facilitent-elles l’accès aux soins pour les personnes précaires ?

Elles proposent des consultations mobiles, des centres d’orientation, un soutien administratif, ainsi que des campagnes d’information pour faire connaître les droits et les services disponibles. - La télémédecine est-elle accessible à tous ?

Elle améliore l’accès aux médecins, surtout dans les zones isolées, mais peut poser des difficultés aux personnes peu familières avec les outils numériques, nécessitant une médiation adaptée. - Quels sont les principaux obstacles rencontrés par les bénéficiaires de l’AME ?

L’absence de carte vitale, la limitation du panier de soins, la complexité administrative et parfois le refus des professionnels de santé sont des obstacles majeurs. - Quelles initiatives gouvernementales améliorent l’accès aux soins universels ?

Les réformes récentes visent à faciliter les démarches, à mieux former les professionnels, et à créer des dispositifs d’accueil spécialisés en collaboration avec les associations solidaires.

Laisser un commentaire